エクセルファイル内のシートをDBに取り込む要件があり、DBサーバであるlinux上で取り込む処理をする必要が出てきました。

とりあえずCSVにでも変換してしまえば後はどうにでもなるので、Apache POIを使って汎用で使えそうな簡易CSV変換ツールを作ってみました。簡単にテストした後、いざ対象となるエクセルファイルで実行してみたところいつまでたっても終わらないし、メモリを数G食うという異常な状態に。

テストした時のエクセルは数千程度で、いざ実行したエクセルは数万規模の違いがあり、大量データが含まれるエクセルシートの場合にPOIでは問題があるみたいです。で、こりゃ何とかしないとと調べていくと、それを解消してくれる素晴らしいライブラリを発見。

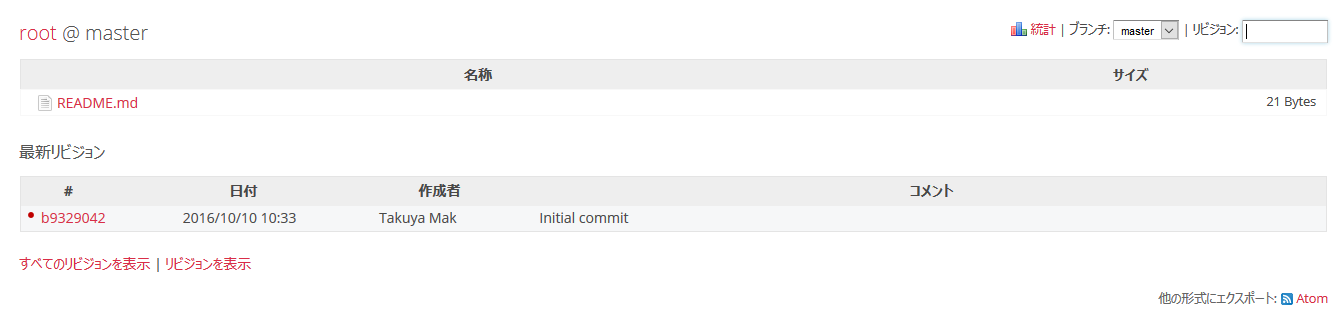

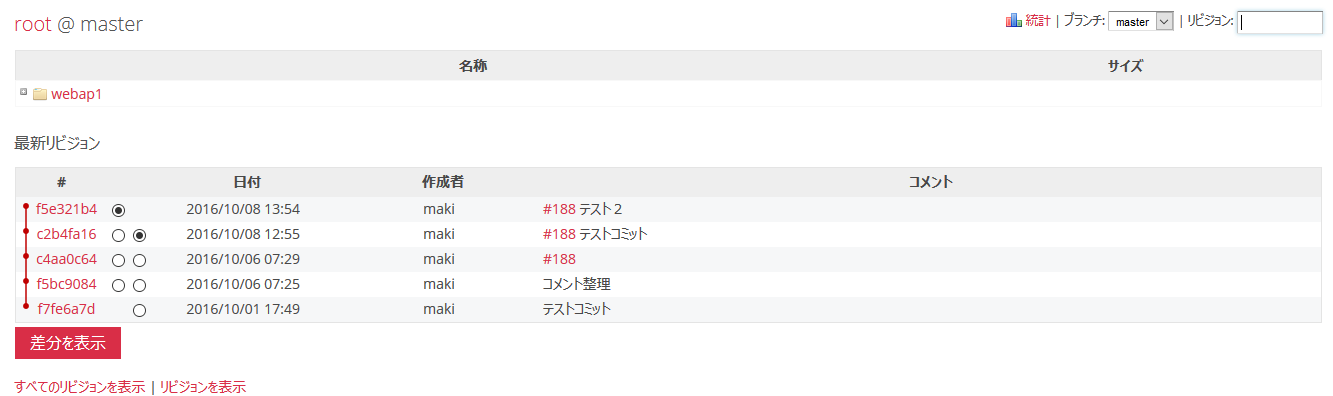

https://github.com/monitorjbl/excel-streaming-reader

上記サイトのREADMEに従い、下記のようにWorkbookFactory.createの箇所を置き換えるのみでした。(inputはエクセルファイルのInputStream)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

Workbook wb; try { //POI標準ではダメ wb = WorkbookFactory.create(input); wb = StreamingReader.builder() .rowCacheSize(1000) .bufferSize(4096) .open(input); ・・・以下略 |

変えた後は何事もなかったかのようにちゃんと終わりました。

それにしてもPOIは非推奨メソッドをいつ置き換えてくれるのだろう?

追伸

sheet.getNumMergedRegions() 等、サポートしていないメソッドが多数あるようです。

結合セルなどを意識しないで、単純にエクセルファイルを行毎に順次読み取るような処理には適してます。