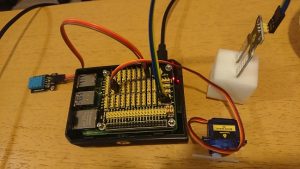

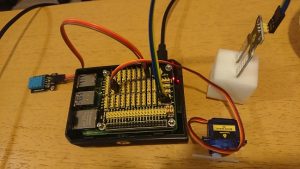

自動水やりを目指して購入したRaspberryPi4ですが、今回の目的に使えそうな下記のキットを購入しました。

使う予定なのは、サーボと温度・湿度、土壌湿度センサーでしょうか。ラズパイも電子工作も素人なので、まずは各パーツを試していきます。

LABISTS Raspberry4のケースには合わないですが、とりあえず、GPIO-PCF8591 Shieldを取り付けて、使用するパーツを指してみます。

最初に、サーボを試してみます。KEYSTUDIOのサイトですが、C言語ですね。。お久しぶりです。pythonでやりたいところですが、まずは動作確認でキットのサイトにあるコードをそのままやってみます。下記はMakefileです。

Servo:Servo.o

gcc Servo.c -o Servo -lwiringPi

Makefileのタブが曲者ですね。

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ ls

Makefile Servo.c

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ make

cc -c -o Servo.o Servo.c

gcc Servo.c -o Servo -lwiringPi

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ ls

Makefile Servo Servo.c Servo.o

コンパイル出来たようです。

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ sudo ./Servo

、、、うんともすんとも動きませんね。。。

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ gpio readall

Oops - unable to determine board type... model: 17

gpioが使えていないようです。インストールはされているようですが、

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ dpkg -l wiringpi

要望=(U)不明/(I)インストール/(R)削除/(P)完全削除/(H)保持

| 状態=(N)無/(I)インストール済/(C)設定/(U)展開/(F)設定失敗/(H)半インストール/(W)

|/ エラー?=(空欄)無/(R)要再インストール (状態,エラーの大文字=異常)

||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明

+++-==============-============-============-===================================

ii wiringpi 2.50 armhf The wiringPi libraries, headers and

どうやら、バージョンが対応していないようです。コチラを参考にさせて頂き、バージョンアップしてみます。

pi@raspberrypi:~/lesson/19 $ gpio readall

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |

| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5v | | |

| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |

| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 1 | IN | TxD | 15 | 14 |

| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | IN | RxD | 16 | 15 |

| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |

| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |

| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |

| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |

| 10 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |

| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |

| 11 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |

| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | IN | CE1 | 11 | 7 |

| 0 | 30 | SDA.0 | IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN | SCL.0 | 31 | 1 |

| 5 | 21 | GPIO.21 | IN | 1 | 29 || 30 | | | 0v | | |

| 6 | 22 | GPIO.22 | IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN | GPIO.26 | 26 | 12 |

| 13 | 23 | GPIO.23 | IN | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |

| 19 | 24 | GPIO.24 | IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | GPIO.27 | 27 | 16 |

| 26 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN | GPIO.28 | 28 | 20 |

| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | IN | GPIO.29 | 29 | 21 |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+

Cのサンプルが動くようになりました。

Cのコードをそのまま、pythonに書き換えます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

import time import wiringpi as w #Define INPUT=0 OUTPUT=1 HIGH=1 LOW=0 w.wiringPiSetup() w.pinMode(1,OUTPUT) while 1: for i in range(50): w.digitalWrite(1,HIGH) time.sleep(1000 / 1000000.) w.digitalWrite(1,LOW) time.sleep(19 / 1000.) time.sleep(1) for i in range(50): w.digitalWrite(1,HIGH) time.sleep(2000 / 1000000.) w.digitalWrite(1,LOW) time.sleep(18 / 1000.) time.sleep(1) |

pi@raspberrypi:~ $ sudo python3 Servo.py

Traceback (most recent call last):

File "Servo.py", line 2, in

import wiringpi as w

ModuleNotFoundError: No module named 'wiringpi'

ライブラリが足りてませんでした。。

pi@raspberrypi:~ $ pip3 install wiringpi

Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple

Collecting wiringpi

Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/06/bf/7c4ec17172f72917707dddeacfa02eae80b56ad3b7b5674a4258e62b2f5a/wiringpi-2.60.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (285kB)

100% |????????????????????????????????| 286kB 495kB/s

Installing collected packages: wiringpi

Successfully installed wiringpi-2.60.0

実行してみます

pi@raspberrypi:~ $ python3 Servo.py

お、カチャカチャと動きだしました。細かい制御は難しそうなので後回しに、、

次は温度・湿度センサーです。