import java.net.MalformedURLException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;

import com.nulabinc.backlog4j.BacklogClient;

import com.nulabinc.backlog4j.BacklogClientFactory;

import com.nulabinc.backlog4j.Category;

import com.nulabinc.backlog4j.Issue;

import com.nulabinc.backlog4j.IssueComment;

import com.nulabinc.backlog4j.IssueType;

import com.nulabinc.backlog4j.Project;

import com.nulabinc.backlog4j.Status;

import com.nulabinc.backlog4j.api.option.AddIssueCommentParams;

import com.nulabinc.backlog4j.api.option.CreateIssueParams;

import com.nulabinc.backlog4j.api.option.GetIssuesParams;

import com.nulabinc.backlog4j.api.option.UpdateIssueParams;

import com.nulabinc.backlog4j.conf.BacklogConfigure;

import com.nulabinc.backlog4j.conf.BacklogJpConfigure;

import com.nulabinc.backlog4j.conf.BacklogPackageConfigure;

public class BacklogRegist {

private BacklogClient backlog;

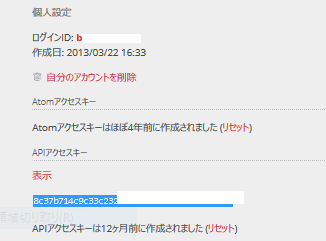

public BacklogRegist(String url, String apikey) throws MalformedURLException {

BacklogConfigure conf = null;

//オンプレ環境

if(url.startsWith("http")){

conf = new BacklogPackageConfigure(url);

}

//クラウド

else{

conf = new BacklogJpConfigure(url);

}

conf.apiKey(apikey);

backlog = new BacklogClientFactory(conf).newClient();

}

/**

* 課題を取得する

* @param issueKey

* */

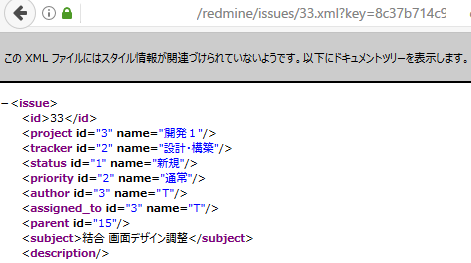

public Issue getIssue(String issueKey){

if(issueKey == null){

return null;

}

return getIssue = backlog.getIssue(issueKey);

}

/**

* 課題を作成する

* @param projectKey

* @param issueTypeName 種別名称

* @param categoryName カテゴリ名称

* @param summary 件名

* @param description 詳細

* @return ticketID 0は登録失敗

* */

public long regist(String projectKey, String issueTypeName, String categoryName,

String summary, String description){

CreateIssueParams param = new CreateIssueParams(

getProjectID(projectKey), summary,

getIssueTypeId(projectKey, issueTypeName), Issue.PriorityType.Normal);

param.description(description);

if(StringUtils.isNotEmpty(categoryName)){

List<String> categoryIds = new ArrayList<String>();

categoryIds.add(getCategoryId(projectKey, categoryName));

param.categoryIds(categoryIds);

}

Issue issue = backlog.createIssue(param);

if(issue != null){

return issue.getId();

}

return 0;

}

/**

* 課題を更新する(コメントの追加も可能)

* @param projectKey プロジェクトKey

* @param issueIdorKey 課題IDまたはKey

* @param status ステータス名称(更新しなければセットしない)

* @param addComment 更新なければセットしない

* @return commentID 0は登録失敗

* */

public long update(String issueIdorKey, String status, String addComment){

long ret = 0;

Issue issue = null;

if(StringUtils.isNotEmpty(status)){

UpdateIssueParams param = new UpdateIssueParams(issueIdorKey);

for( Status Entity: backlog.getStatuses()){

if( Entity.getName().equals(status)){

param.status(Entity.getStatusType());

}

}

issue = backlog.updateIssue(param);

}

else{

issue = backlog.getIssue(issueIdorKey);

}

if(StringUtils.isNotEmpty(addComment)){

AddIssueCommentParams params = new AddIssueCommentParams(issue.getIssueKey(), addComment);

IssueComment cmt = backlog.addIssueComment(params);

ret = cmt.getId();

}

else{

ret = issue.getId();

}

return ret;

}

/**

* 課題にコメントを追加する

* @param projectKey

* @param issueKey

* @param addComment

* @return commentID 0は登録失敗

* */

public long addComment(String issueKey, String addComment){

Issue issue = backlog.getIssue(issueKey);

if( issue != null){

AddIssueCommentParams params = new AddIssueCommentParams(issue.getIssueKey(), addComment);

IssueComment cmt = backlog.addIssueComment(params);

return cmt.getId();

}

return 0;

}

/**

* 課題のタイプ(種別)を取得する

* @param prjKey プロジェクトキー

* @param name 種別名称

* */

public String getIssueTypeId(String projectKey, String name){

for( IssueType type: backlog.getIssueTypes(projectKey)){

if( type.getName().equals(name)){

return type.getIdAsString();

}

}

return null;

}

/**

* カテゴリを取得する

* @param prjKey プロジェクトキー

* @param name 種別名称

* */

public String getCategoryId(String projectKey, String name){

for( Category type: backlog.getCategories(projectKey)){

if( type.getName().equals(name)){

return type.getIdAsString();

}

}

return null;

}

/**

* プロジェクトIDを取得する

* @param prjKey プロジェクトキー

* @return Projectid

* */

public String getProjectID(String projectKey){

for( Project type: backlog.getProjects()){

if( type.getProjectKey().equals(projectKey)){

return type.getIdAsString();

}

}

return null;

}

}